Le 20 juin 1894, au Havre, le chantier Abel Lemarchand lance un cotre-pilote commandé par le jeune pilote Eugène Prentout. Il le baptise Marie-Fernand, du nom de ses deux enfants. Sa vocation ? Courir vers les navires marchands aperçus à l'horizon, amener à leur bord un pilote et les guider, sans casse, jusqu'au quai. À l'époque, ils sont une quarantaine à se disputer ce métier libre et âpre, sur une mer truffée de bancs et de courants.

Sur les voiles est peinte l'immatriculation H23, accompagnée d'une ancre noire : signe de reconnaissance, mais aussi de fierté. Le H désigne le quartier maritime du Havre, et le 23 indique qu'il s'agit du 23e cotre inscrit dans ce registre officiel. Ces lettres et chiffres, tracés en grand sur la grand-voile, permettaient d'identifier rapidement le navire depuis la côte ou en mer. Elles constituaient aussi une marque d'autorité dans le métier de pilote — et parfois un atout lors des régates : il fallait se faire voir, et vite. Aujourd'hui encore, Marie-Fernand arbore fièrement ce sigle, témoin de son identité et de la mémoire du cotre-pilote havrais.

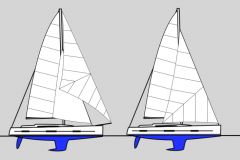

Marie-Fernand se distingue rapidement : à peine un mois après sa mise à l'eau, il remporte la prestigieuse régate des pilotes. Son architecte, Abel Lemarchand, y a intégré des techniques issues du yachting pour alléger la structure et améliorer les performances : couples cintrés à la vapeur, lest extérieur… Marie-Fernand est alors un prototype, un voilier en avance sur son temps, pensé pour la vitesse et la manœuvrabilité.

La vie rude des hirondelles

Au tournant du XXe siècle, le métier de pilote est une lutte contre le vent et le temps. Les cotres n'attendent pas : ils partent au large, guettent les fumées, lisent la mer, courent leur chance. Ils sont indépendants, et donc en concurrence directe les uns avec les autres. C'est pourquoi leurs ...

/

/